Die letzten 12 Monate haben viel bewegt, wenn es um Linux-Anwendungen unter Chrome OS auf Chromebooks geht. Jetzt deutet sich ein weiterer Schritt zu einer vereinfachten Integration an.

Viele Chromebooks unterstützt

Seit dem Sommer lassen sich Debian-Anwendungen auf einer Anzahl an Chromebooks installieren und nutzen. Im Herbst erhöhte Google durch Rückportieren von Kernel-Modulen die Zahl der Linux-fähigen Chromebooks.

Vereinfachung in Sicht

Jetzt hat das Blog Chrome Story einen Eintrag im Chrome-OS-Repository Gerrit entdeckt, der eine weitere Vereinfachung bei Suche, Installation und Nutzung von Debian-Anwendungen bringen wird:

Experimental flags for crostini apt search

Flags for enabling/disabling crostini apt search

(experimental feature) go/chrome-apt-searchDie Absicht dieses Codeschnipsels wird durch einen diesbezüglichen Bugreport verdeutlicht, der keinen Zweifel an der geplanten Funktionalität lässt:

Add APT search into Chrome OS App Launcher, so that

not installed Linux packages and Apps can be searched for

and installed via the App launcher.Bisher werden Linux-Anwendungen etwas umständlich über die vorinstallierte App Files installiert. Das soll sich bald ändern, falls der Code in eine veröffentlichte Version von Chrome OS einzieht. Dann können Anwender Debian-Pakete direkt über den App-Launcher suchen und installieren.

Im Hintergrund virtuell

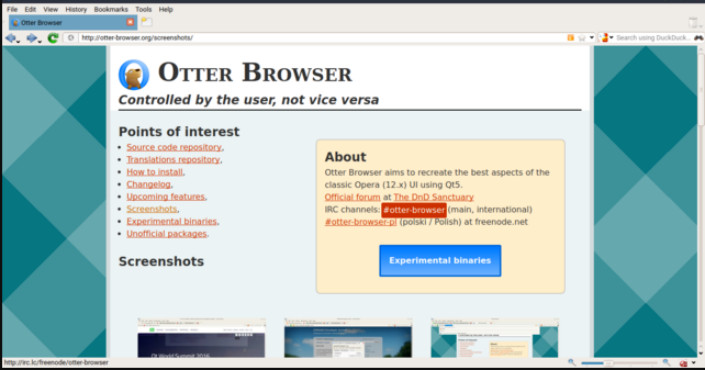

Im Hintergrund wird die Nutzung von Linux-Anwendungen über das Projekt Crostini realisiert. Dahinter steht eine von Grund auf für Chromebooks entwickelte virtuelle Maschine auf der Basis der Kernelfunktion KVM.

Auch in Unternehmen sind Chromebooks interessant. Allerdings haben Administratoren, wenn es um Linux geht, hier ein Problem. Die Richtlinien erlauben oft nicht die freie Wahl einer Distribution. Wenn ein Unternehmen etwa auf Fedora setzt, ergeben Debian-Apps auf dem Chromebook nicht viel Sinn.

Erleichterung für Unternehmen

Hier naht vermutlich bald Abhilfe, Geräteadministratoren könnten dann eine URL für Chrome OS zum Herunterladen einer Distribution eingeben. Google testet unter dem Codenamen Pita bereits zumindest eine weitere Distribution. Es ist kaum etwas über das Projekt bekannt, es würde aber Sinn ergeben, wenn Google hier sein hausinternes gLinux testet.