Nur vier Wochen nach OTA-6 rollt das UBports-Team in den nächsten Tagen bis zum Sonntag, 13.1. die Folgeversion OTA-7 automatisch an die Anwender aus.

Ordnung schaffen

Seit der Umstellung der Basis auf Ubuntu 16.04 LTS »Xenial Xerus« konnte das Team, wie geplant, die Schlagzahl der Veröffentlichungen deutlich erhöhen. OTA-7 bezeichnen sie als Erhaltungsrelease, das mehr Ordnung in den Release-Zyklus bringen soll. Es wurden nur Fehler bereinigt, die entweder explizit einem Entwickler zugeordnet waren oder einen Pull-Request hatten.

Das heißt aber nicht, dass OTA-7 keine Neuerungen für die Besitzer unterstützter Geräte bringt. Sowohl bei Themen für die Tastatur als auch beim Browser Morph wurde Hand angelegt.

Bunte Tastatur

Erstmals verfügt Ubuntu Touch über ein eigenes Theming für die On-Screen-Tastatur. Dies ermöglicht es dem Benutzer, das Farbschema der Tastatur zu ändern. Neun Voreinstellungen sind derzeit verfügbar, die helle, dunkle, gerahmte oder flache Tastaturdesigns anbieten. Die Themen können unter Einstellungen | Sprache & Text | Tastaturthema ausgewählt werden. Alternativ kann die Taste zur Sprachauswahl lange gedrückt werden, um von dort in die Einstellungen zu gelangen.

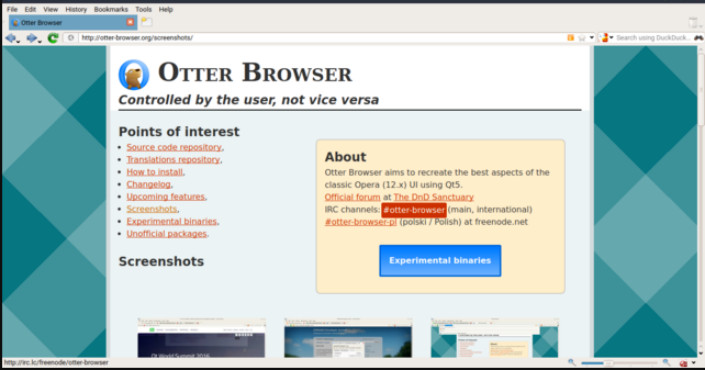

Browser aufgewertet

Beim relativ neuen Browser Morph wurde eine Reihe an Fehlern behoben. So schließt der Browser nun nicht mehr insgesamt, wenn ein einzelnes Fenster geschlossen wird. Ebenso werden geschlossene Fenster nach einem Browser-Neustart nicht wieder geöffnet. Ein weiterer Fix verhindert, dass das Gerät in den Schlafmodus fährt während ein Video abgespielt wird.

Fixes für Nexus 4 und 7

Diese und weitere Fehlerbereinigungen heben die Alltagstauglichkeit erheblich an, so die Ankündigung von Ubuntu Touch OTA-7. Zudem wurde die Installation auf einer Teilmenge der verkauften Nexus-7-Modelle von 2013 wieder ermöglicht. Die Geräte, die bei der Installation Probleme zeigten hatten im Lauf der Zeit einen neuen Speicherchip erhalten, der jetzt von Ubuntu Touch OTA-7 unterstützt wird. Das Nexus 4 erhielt einen Fix, um Kernelmodule zu aktivieren, die nicht in OTA-5 und 6 enthalten waren.

Wichtig für die Entwickler, wenn es um die Kompatibilität von Android-Treibern und den GNU-Bibliotheken ist eine neue Version von Libhybris, die mit OTA-7 eingeführt wurde. OTA-8 soll in 6-8 Wochen folgen und unter anderem Mir 1.1 und die neueste Version von Unity8 integrieren.